© Création Nuagedemots.co

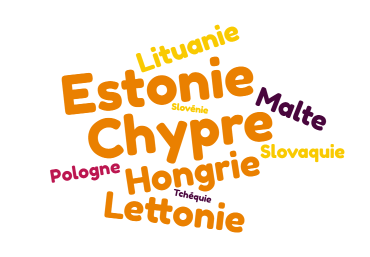

Le grand élargissement en mai 2004 concerne dix nouveaux entrants, présentant d’un coup un apport de 75 millions d’habitants. Au lendemain de la chute des régimes communistes (1989-1990), les pays de l’ancien bloc de l’Est manifestent leur volonté d’adhérer à la Communauté européenne. Il y a parmi eux, trois anciennes républiques soviétiques (l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie), six pays ex-satellites de l’URSS (la Pologne, la Tchécoslovaquie scindée en 1993 en République tchèque et Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie,) et une ancienne république yougoslave, la Slovénie.

Avec le grand élargissement s’opère enfin la réunification politique du continent européen divisé depuis plus d’un demi-siècle. Pour intégrer l’Union, les pays candidats ont dû remplir les critères d’adhésion définis en 1993 lors du Conseil européen de Copenhague à savoir :

- critère politique : la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection ;

- critère économique : l’existence d’une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’Union ;

- critère de l’acquis communautaire: l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion et, notamment, à souscrire aux objectifs de l’Union politique, économique et monétaire.

Lorsqu’ils déposent leur candidature, au début des années 1990, ces ex-pays communistes sont très loin de ces « exigences ». Pour les aider à instaurer la démocratie libérale et à construire une économie de marché, l’UE définit en 1994, une stratégie de préadhésion fondée sur des accords européens, l’instauration d’un dialogue structuré avec les institutions européennes et un concours financier de l’UE conséquent.

En décembre 1995, la liste des pays candidats est arrêtée : aux 10 pays déjà cités s’ajoutent Malte et Chypre déjà associés à la CEE. Un calendrier des négociations est défini : elles débutent en mars 1998 sous la conduite du Conseil assisté de la Commission. Un « partenariat pour l’adhésion » est établi et chaque pays candidat reçoit une feuille de route précisant les objectifs à atteindre pour être qualifié.

Les négociations se déroulent selon le principe de différenciation, c’est-à-dire qu’elles avancent plus ou moins vite en fonction des efforts de préparation à l’adhésion fournis par chaque pays. Fin 1999, débutent les conférences d’adhésion et, en décembre 2002, considérant que, à l’exception de la Roumanie et de la Bulgarie, les pays candidats respectent les critères d’entrée, le Conseil européen propose d’intégrer ces pays dans l’Union. Le traité d’adhésion est signé en avril 2003 à Athènes pour une entrée le 1er mai 2004.

Le grand élargissement de l’UE procède avant tout d’une ambition politique : dans un continent européen réunifié, il s’agit de réaliser les objectifs de paix, de prospérité économique et de démocratie libérale.

Pour la paix, le défi est relevé. Les rivalités séculaires se sont apaisées et aucun conflit armé n’est survenu dans l’Union européenne : de continent de la guerre, l’Europe s’est muée en continent de la paix « structurelle », un résultat qui a valu à l’UE, en 2012, le prix Nobel de la paix. Cependant, en février 2022, l’invasion russe de l’Ukraine a réactivé au sein de la population européenne l’angoisse de la guerre doublée dans les pays limitrophes de la Russie du rappel douloureux de leur passé soviétique.

Le bilan en matière de prospérité économique est convaincant.

Dans les nouveaux Etats membres (NEM), le rattrapage économique est impressionnant. Ainsi la République tchèque atteint, dès 2017, 89 % du produit intérieur brut de la moyenne européenne ; la Lituanie, 78 %. En 1990, le PIB/habitant de la Pologne et de l’Ukraine étaient équivalents. Deux décennies plus tard, la richesse par habitant créée en Pologne est quatre fois supérieure à celle créée en Ukraine. C’est que l’aide de l’UE joue un rôle majeur dans l’amorçage de la pompe : de 2004 à 2006, les PECO (pays d’Europe centrale et orientale) reçoivent près de 41 milliards d’euros en subventions agricoles, en aides régionales et d’infrastructure, pour la sécurité nucléaire, l’administration publique, la protection des frontières, la recherche, la culture et l’éducation. Aujourd’hui, ces pays sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale au travers du FSE+, du FEDER et du Fonds de cohésion. Ainsi de 2014 à 2020, la Pologne est le pays qui a reçu le plus d’aides avec 86 milliards d’euros. Par ailleurs, ces pays ont largement profité de la libre circulation des travailleurs et des investissements massifs réalisés par des firmes européennes de l’ouest européen. Néanmoins l’écart reste important avec les Etats membres de l’ouest : ainsi la Hongrie et la Pologne, par exemple, n’atteignent que 60 % du niveau de PIB par habitant de la France en parité de pouvoir d’achat et, bien qu’ils y soient tenus par le traité, trois Etats, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque n’ont pas encore adopté l’euro.

S’agissant de l’établissement de la démocratie libérale, le bilan est ambivalent et nourrit les critiques des opposants à la grande Europe.

Dans tous les pays, la démocratie électorale a succédé au régime à parti unique. Mais la mise en place de l’Etat de droit garantissant les libertés publiques, notamment de la presse, dans des pays sans tradition démocratique longue s’avère difficile et le résultat fragile. Ainsi plusieurs Etats remettent en cause certaines valeurs de l’Union : c’est notamment le cas de la Hongrie dont le premier ministre actuel V. Orban propose un système politique alternatif, l’illibéralisme fondé sur le noyautage des institutions, la soumission de la justice, la mise sous tutelle des médias, le tout sur fond de corruption massive. Remarquons toutefois qu’en Pologne, après plusieurs années de gouvernement national et ultra-conservateur, les électeurs ont décidé de tourner la page à l’automne 2023.

La contestation du modèle de démocratie libérale se nourrit dans plusieurs PECO d’une frustration sensible dans les opinons publiques. « Petits » par la taille (seule la Pologne dépasse les 11 millions d’habitants), ces pays pèsent peu, vivent difficilement l’influence dominante franco-allemande et supportent mal les « empiètements bruxellois ». Certains n’hésitent pas à contester des décisions de l’UE : ainsi en 2015, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie qui constituent depuis 1991 le groupe de Visegrad ont refusé le plan de relocalisation des réfugiés portant adopté par le Conseil européen. Plus récemment, plusieurs d’entre eux ont réduit leur soutien à l’Ukraine sans toutefois bloquer les décisions de l’Union.

Etablir la démocratie libérale dans des pays sans Etat de droit protecteur de la société contre l’arbitraire du pouvoir, construire une économie de marché après cinquante ans d’économie administrée, le défi était immense. Si l’on veut bien s’extraire de l’actualité immédiate, force est de constater que le grand élargissement constitue une réussite globale peu contestable.