© Bookshop Europa

Le 1er mai 2004, le grand élargissement a fait passer l’Union de 15 à 25 membres. Vingt ans plus tard, une nouvelle grosse vague d’adhésion s’annonce pour une Union à plus de 30 membres. Or, au cours de la campagne des élections européennes le thème de l’élargissement a été escamoté notamment en France. Pourtant, depuis février 2022, avec l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe et le statut de pays candidat à l’adhésion accordé à l’Ukraine et à la Moldavie en juin 2022, la problématique de l’élargissement s’impose à l’agenda géopolitique de l’Union.

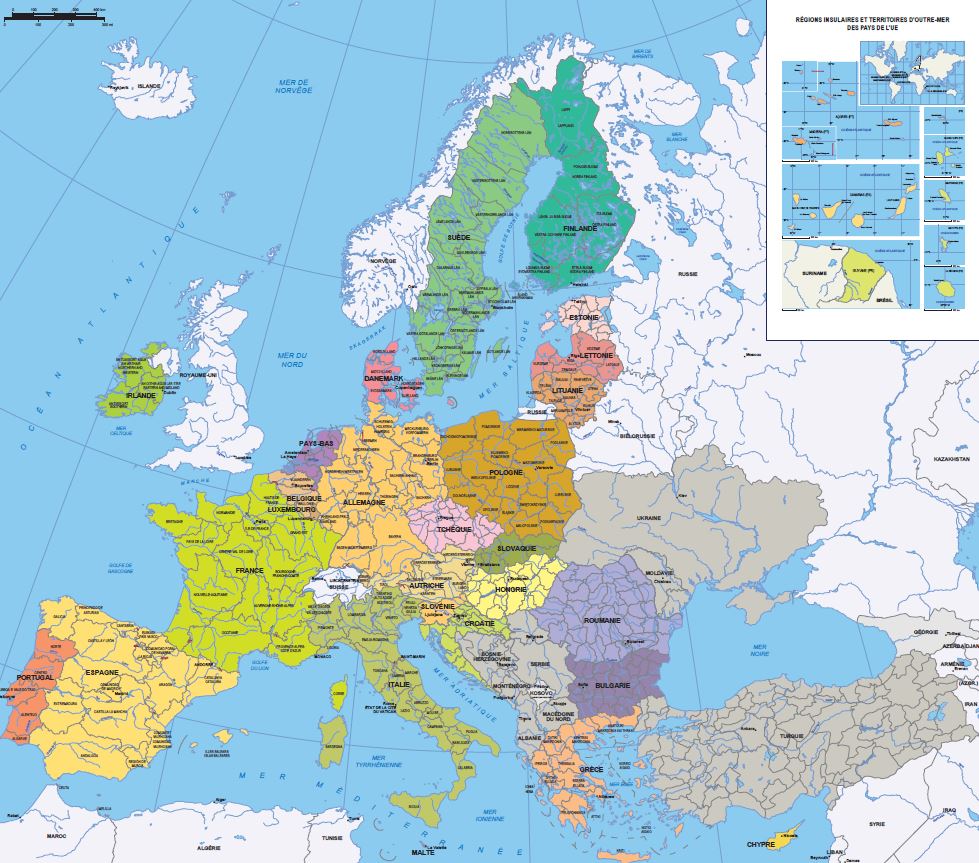

L’élargissement de l’Union européenne correspond au processus d’intégration de nouveaux pays avec son corollaire : l’extension géographique. Ainsi, tout au long de sept décennies de construction européenne, s’effectue le passage de la Petite Europe à 6 couvrant 1 170 600 km² à la Grande Europe à 27 s’étendant sur 4 144 550 km².

En filigrane dans les traités, l’élargissement constitue dès le début, l’élément dynamique de l’intégration européenne fondée sur le rapprochement des Etats comme moyen de garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe. Si l’adhésion volontaire d’un pays résulte d’un choix national et obéit à des considérations politiques nationales[1], l’entrée effective dans la communauté s’inscrit dans une politique de l’Union dont les Etats membres définissent les modalités et le calendrier.

Bien qu’inhérent au projet européen, le processus d’élargissement fait débat tout au long de la construction européenne. Les pays favorables mettent en avant l’apport de puissance démographique, économique voire géopolitique que l’agrandissement assure à la communauté ; les plus réticents soulignent le risque de dénaturer le projet politique de communauté européenne en le réduisant à sa dimension économique de grand marché, de zone de libre-échange. Deux pays illustrent ces dispositions contraires : pour la première, le Royaume-Uni, avec entre autres un soutien actif de la candidature turque, pour la seconde, la France, avec entre autres les vetos gaulliens à l’adhésion britannique.

Elément constitutif de la construction européenne, l’élargissement obéit à des conditions inscrites dans les traités. Dans le traité de Rome, à l’article 237 on lit : « Tout Etat européen peut demander à devenir membre de la Communauté ». Le pays demandeur doit être européen dans sa géographie. Ainsi la demande d’adhésion du Maroc déposée en 1984 a-t-elle été rejetée en 1987. Mais en l’absence de frontières définies de l’Union, il est des cas difficiles à trancher : ainsi en est-il de la Turquie, à 97 % asiatique mais avec sur les 3 % de partie européenne, la mégapole d’Istanbul qui concentre 17 % de la population du pays. Et l’on pourrait ajouter au critère géographique, le rôle de ce pays dans l’histoire européenne depuis le 15ème siècle. Autre condition : l’entité étatique doit être reconnue par l’Union et par tous les Etats membres en son sein. Cela exclut qu’un nouvel Etat né d’une sécession régionaliste dans un pays membre puisse se maintenir dans l’Union. On pense à la Catalogne, à l’Ecosse, mais, cela écarte aussi tout Etat non reconnu par l’ensemble des pays membres : c’est le cas du Kosovo dont l’indépendance n’est toujours pas reconnue par l’Espagne, la Grèce, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie.

A ces deux conditions, le traité de Maastricht dans son article 49 en ajoute une troisième : « Tout Etat qui respecte les valeurs visées à l’article 2 du TUE et à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union ». Ces valeurs sont la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

Ces conditions remplies, si elles n’assurent pas une adhésion automatique du pays demandeur, permettent d’ouvrir la procédure d’adhésion mais sans toutefois en fixer le terme.

Cette procédure comporte deux phases : la première consiste en une pré-adhésion en plusieurs étapes :

- 1ère étape : la conclusion d’un accord d’association avec mise en place d’une zone de libre-échange ;

- 2ème étape : le dépôt de candidature effectué par l’ambassadeur du pays candidat auprès de l’ambassadeur du pays assurant la présidence tournante du Conseil de l’Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés ;

- 3ème étape : le vote à l’unanimité par les 27 Représentants permanents des Etats membres au sein du Conseil de l’UE pour demander à la Commission européenne d’examiner la demande d’adhésion. A l’issue de cet examen qui peut durer plusieurs mois voire davantage, la Commission peut proposer, avec l’approbation à la majorité du Parlement, l’ouverture de négociations mais c’est le Conseil de l’UE à l’unanimité qui décide d’accepter la demande de statut de pays candidat ;

- enfin, 4ème étape : l’État candidat et la Commission européenne arrêtent une stratégie dite de pré-adhésion sous la forme d’un programme de soutien européen, notamment financier, pour aider le pays candidat à « se rapprocher » de l’Union c’est-à-dire à se mettre en conformité avec les traités européens. Le pays demandeur est incité à effectuer les réformes institutionnelles et économiques indispensables pour satisfaire à quatre critères[2]. Premier critère, de nature politique, le pays candidat doit avoir des institutions stables, capables de garantir la démocratie, l’Etat de droit, le respect des minorités et leur protection ; deuxième critère, économique, le pays doit avoir une économie de marché viable et capable de faire face aux forces du marché ainsi qu’à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’Union ; le troisième critère a trait à l’acquis communautaire : le pays doit être capable d’intégrer dans son droit national et de mettre en œuvre l’ensemble des règles, normes et politiques européennes. En 2006, un quatrième critère a été ajouté qui concerne l’UE à travers sa capacité à accueillir un nouvel État en son sein sans remettre en cause son fonctionnement institutionnel et les politiques communes.

Les négociations ouvrent la seconde phase de la procédure : l’adhésion. Elle débute dès que le critère politique est rempli.

Le Conseil par un premier vote à l’unanimité autorise l’ouverture des négociations et, par un deuxième approuve la stratégie proposée par la Commission. Les négociations portent sur 35 chapitres distincts abordés pour certains de manière simultanée. Le Conseil en formation « Affaires générales » est informé tout au long de la négociation. Il clôt chaque chapitre par un vote à l’unanimité. Une fois tous les chapitres clos, la Commission européenne émet un avis final sur l’état de préparation du pays demandeur à rejoindre l’UE. Cet avis est voté à l’unanimité par le Conseil et à la majorité absolue par le Parlement européen.

A l’issue de la phase de négociations, un traité d’adhésion doit être voté à l’unanimité par le Conseil et approuvé par le Parlement à la majorité absolue. Puis le traité est signé par le gouvernement de chacun des pays membres, pays candidat compris et ratifié selon des modalités propres à chaque Etat membre (voie parlementaire ou référendaire). L’adhésion est effective à la date d’entrée en vigueur du traité. Le pays d’Etat adhérent devient alors un Etat membre de l’Union européenne.

En mars 2020, sur proposition de la Commission, le Conseil a approuvé une réforme de la procédure qui introduit le principe de réversibilité permettant en cas de détérioration de la situation dans le pays candidat durant les négociations de rouvrir des chapitres pourtant clos.

Depuis plus de 5 décennies, la politique d’élargissement a permis l’entrée volontaire dans l’Union de la majorité des pays européens. Mais pour achever la « géopolitisation » du continent, il convient de réaliser un 2ème « grand élargissement » que constitue l’intégration des pays du flanc oriental de l’Union. Le défi est immense, sa réussite cruciale pour l’avenir de l’Union européenne.

[1] Comme l’a montré le Brexit, le processus d’élargissement n’a rien d’irréversible. Permise par l’article 7 du traité de Lisbonne, la sortie du Royaume-Uni ampute l’Union de 243 6000 km². Moins connue, en 1985, suite au référendum de retrait voté par la population locale dans le cadre de l’autonomie accordée par le Danemark, la sortie de la CEE du Groenland prive l’Union de 2 166 000 km². Le Groenland, devient un territoire associé sous le statut de PTOM (pays et territoire ultramarin).

[2] Les trois premiers sont dits de Copenhague car ils ont été définis en 1993 lors du Conseil européen ayant eu lieu dans la capitale danoise en préparation de l’adhésion des pays de l’Europe centrale et orientale.